- Айрат Ишмурзин

- Дарьяна Муринович

- Яна Клементовичус

- Николай Кузнецов

- Татьяна Суслова

- Владилен Марценюк

Айрат Ишмурзин: «Системный подход позволил успешно заменить иностранные катализаторы»

О том, как организована эффективная работа сложной структуры, о прорывных проектах, диверсификации бизнеса и принципах российской школы нефтегазопереработки, которые помогают «Газпром переработке» справляться с вызовами нового времени, в эксклюзивном интервью рассказал генеральный директор компании Айрат Ишмурзин.

— В рамках Газового форума прошла III научно-практическая конференция, посвященная перспективным технологиям переработки углеводородов, которая носит имя выдающегося инженера И.П. Афанасьева. Как вы считаете, какие из принципов, заложенных предыдущими поколениями отечественных нефтегазопереработчиков, остаются актуальными и сегодня, в условиях новых вызовов?

— С Игорем Павловичем Афанасьевым тесно связана история становления и развития нашей компании, многих масштабных и успешно реализуемых проектов ПАО «Газпром». Игорь Павлович воплощал в работе такие принципы, как системный подход, стратегическое мышление и глубокое понимания «физики процесса».

Эти принципы актуальны и сегодня. Системный подход позволил успешно заменить иностранные катализаторы. Переход на отечественные аналоги на объектах компании стал одной из ключевых задач последних лет. Оптимизация капитальных затрат и концентрация на наиболее рентабельных и стратегически важных проектах с короткими сроками окупаемости возможна только при эффективной и слаженной работе руководства общества. Глубокие знания специалистов «Газпром переработки» и совместная работа с научными организациями позволяют внедрять инновационные технологии переработки углеводородов.

— Компания «Газпром переработка» объединяет активы, география которых очень широка. В чем заключаются особенности организации работы такого диверсифицированного комплекса и как удается обеспечивать его эффективность?

— Ключевая сложность заключается в необходимости синхронизации работы предприятий, расположенных в различных часовых поясах и климатических зонах, каждая из которых имеет уникальные производственные характеристики и инфраструктурные особенности.

Для решения этой задачи применяется многоуровневая система управления, основанная на единых корпоративных стандартах и цифровых платформах, позволяющих осуществлять централизованный мониторинг и оптимизацию ключевых показателей деятельности в режиме реального времени.

Важным элементом является создание типовых решений для технологических процессов и оборудования, что позволяет сохранять гибкость управления при единстве требований к безопасности и качеству. Кроме того, используется принцип централизации функций поддержки, таких как снабжение, ремонт и логистика, что обеспечивает синергетический эффект и снижение операционных затрат.

Благодаря такому подходу удается не только поддерживать стабильность работы каждого актива, но и использовать преимущества распределенной структуры, такие как взаимное резервирование мощностей и оптимизация товарных потоков, что в конечном итоге способствует повышению конкурентоспособности компании в целом.

— Стратегическая цель компании — увеличение степени извлечения ценных компонентов из углеводородного сырья. На каких именно компонентах вы фокусируетесь сегодня и какие проекты являются приоритетными?

— «Газпром переработка» как флагман перерабатывающего сектора ПАО «Газпром» проводит всестороннюю оценку современных тенденций газового бизнеса и адаптирует производственные мощности к нынешним условиям. Перспективное развитие компании включает реализацию инвестиционных проектов, направленных на повышение степени извлечения ценных компонентов из углеводородного сырья и их дальнейшую переработку в продукцию с высокой добавленной стоимостью. «Газпром переработка» заинтересована в наращивании собственных производственных мощностей, внедрении передовых технологий, выпуске новых видов высокомаржинальной продукции. Это если вкратце.

— Какой потенциал заключен в дальнейшей диверсификации ассортимента в сторону продуктов с еще более высокой добавленной стоимостью?

— Диверсификация в сторону продуктов с высокой добавленной стоимостью, включая углубленную нефтехимию, является логичным и стратегически важным этапом развития. Мы видим значительный потенциал не только в том, чтобы быть надежным поставщиком сырья для нефтехимических предприятий, но и в том, чтобы самостоятельно принимать участие в дальнейшей переработке этих продуктов. Это соответствует нашей стратегии развития.

В рамках инвестиционного проекта «Реконструкция первой очереди Оренбургского ГПЗ» планируется производство диметилдисульфида (ДМДС) на основе дисульфидного масла, побочного продукта очистки СУГ от сераорганических соединений. ДМДС применяется в нефтепереработке и нефтехимии для пассивации катализаторов и снижения объемов образования кокса при производстве полимеров методом пиролиза. Производство ДМДС в России отсутствует, в структуре импорта лидирует КНР. Выпуск нового продукта на Оренбургском ГПЗ позволит полностью обеспечить отечественный рынок с последующей возможностью экспорта.

— Внедрение каких перспективных технологий переработки вы считаете наиболее важным для ваших заводов в среднесрочной перспективе? Как вы находите необходимые прорывные решения? Это отечественные разработки или адаптация зарубежных решений?

— «Газпром переработка» анализирует тенденции, возникающие в мировой энергетике в текущих экономических условиях. Кроме обозначенных выше проектов, рассматриваются новые векторы перспективного развития, направленные на интеграцию в новые тренды энергетической политики.

Улучшение применяемых технологий, дополнительное извлечение ценных компонентов для нефте- и газохимии — направления, непосредственно связанные с текущей деятельностью компании.

Повышенное внимание уделяется организации производства новых марок выпускаемой товарной продукции и улучшению ее качества. Расширение ассортимента товарной корзины позволит компании выйти на новые рынки сбыта.

Отказ иностранных компаний от сотрудничества является мощным драйвером для перехода на новые отечественные марки каталитических систем и адаптации существующих технологических процессов к работе в современных реалиях.

В условиях санкционного давления реализуются программы по укреплению технологического суверенитета, ведется активное взаимодействие с производителями оборудования. Примером таких взаимодействий можно назвать завод по подготовке конденсата к транспорту в городе Новый Уренгой, на котором реализуется дорожная карта в части создания и внедрения кожухопластинчатых теплообменных аппаратов.

С учетом сложившихся геополитических событий и отказа зарубежных компании от участия в российских проектах возникла потребность поиска и подбора отечественных аналогов катализаторов и адсорбентов. На блоке гидроочистки дизельной фракции Астраханского ГПЗ успешно заменили катализаторы французского производства на катализатор компании «Газпром нефть — Каталитические системы» Selectum HDT HYPERCLEAN 301. Данный катализатор показал высокие эксплуатационные характеристики, не уступающие импортным аналогам.

— Как на объектах компании выполняются требования природоохранного законодательства по оснащению источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу системами автоматического контроля?

— В рамках выполнения требований ФЗ-№7 «Об охране окружающей среды» и на основании полученных комплексных экологических разрешений в настоящее время ведется работа по разработке технических решений, проектированию и внедрению систем автоматического контроля* в четырех наших филиалах: на Астраханском, Оренбургском и Сосногорском газоперерабатывающих заводах, а также на Сургутском ЗСК. При этом также рассматриваются альтернативные варианты исполнения требований о создании системы автоматического контроля. Это инструментальные (прямые замеры выбросов) и предиктивные системы — программно-аппаратные решения, которые прогнозируют значения выбросов загрязняющих веществ в режиме реального времени на основании параметров процесса (расход топлива, давление, температура и др.).

* Справка: система автоматического контроля (САК) — комплекс технических и (или) программно-аппаратных средств, обеспечивающих определение и учет показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в автоматическом режиме, а также фиксацию и передачу информации об этих показателях в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

— Хватает ли вашим заводам инженеров и технологов нужной квалификации?

— Вопрос квалификации кадров в нашей отрасли не сводится к простому хватает или не хватает. Речь идет о постоянной стратегической работе.

С учетом технологической сложности и наукоемкости нашего производства специалисты компании обладают действительно уникальными компетенциями, которые формируются годами практики на наших производственных объектах. Именно поэтому наш персонал всегда был и остается востребованным, особенно сейчас, когда ведется строительство и ввод новых газоперерабатывающих мощностей, и мы, безусловно, видим устойчивый интерес к нашим специалистам со стороны других игроков рынка.

Понимая эти вызовы, мы выстроили целостную систему работы, которая работает на опережение. Одним из ее элементов является тесное партнерство с ведущими образовательными организациями страны, часть из которых к тому же является опорными вузами «Газпрома».

Беседовал Михаил Грачев

Дарьяна Муринович: «Ваш будущий технолог по цифровизации сегодня сидит за партой в первом классе»

Почему технологический суверенитет невозможен без кадрового и как крупнейшим промышленным компаниям уже сегодня нужно готовиться к приходу на производство поколения альфа, в интервью накануне ПМГФ-2025 рассказала руководитель направления промышленности, торговли и транспорта департамента развития общества «Знание» Дарьяна Муринович.

– ПМГФ традиционно говорит о технологиях и инвестициях. Почему тема кадрового суверенитета и поколения альфа стала частью программы крупного промышленного мероприятия?

– Петербургский международный газовый форум, традиционно ориентированный на технологические и инвестиционные аспекты промышленности, в 2025 году включает в программу тему кадрового суверенитета и поколения альфа по нескольким фундаментальным причинам.

Технологический суверенитет невозможен без кадрового обеспечения.

Как отмечал президент России Владимир Путин, «без собственных компетентных кадров никакой технологический суверенитет невозможен». Современная промышленность сталкивается с системным вызовом: цифровая трансформация требует принципиально новых компетенций, в то время как сохраняется дефицит более чем по двумстам рабочим профессиям, критически важным для промышленности.

Поколение альфа (дети, рожденные после 2010 года) – это первое поколение, полностью сформировавшееся в цифровую эпоху. Их приход на рынок труда ожидается в 2035–2045 годах, и уже сегодня необходимо формировать их профессиональные траектории и ценностные ориентиры. Промышленные компании осознают, что традиционные методы набора персонала и подготовки кадров не будут эффективны с этим поколением, требующим новых подходов и форматов взаимодействия.

В условиях санкционного давления и ограничения международного сотрудничества Россия вынуждена рассчитывать на собственные кадровые ресурсы. К 2030 году необходимо будет обеспечить подготовку более 1 млн специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности. Поэтому включение темы кадрового суверенитета и поколения альфа в программу ПМГФ-2025 года отражает глубокое понимание отраслевым сообществом того, что технологическое лидерство невозможно без опережающей подготовки кадров. Российское общество «Знание» выступает интегратором между системой образования России, промышленностью и молодежью, создавая мосты для будущего прихода поколения альфа в промышленность.

Через сочетание традиционных ценностей и цифровых форматов, работу с семьями и разрушение стереотипов мы формируем основу для того, чтобы через 10-15 лет Россия получила поколение инженеров и технологов, способных обеспечить реальный технологический суверенитет страны.

– Какой главный месседж о роли поколения альфа вы как представитель «Знания» хотите донести до руководителей крупнейших промышленных компаний, собравшихся на ПМГФ?

– Ключевой месседж заключается в том, что поколение альфа – это не просто будущие сотрудники, а агенты цифровой трансформации промышленности.

Есть несколько основных акцентов.

Во-первых, цифровая компетентность как естественная среда. Для этого поколения цифровые технологии не инструмент, а естественная среда обитания. Они мыслят иначе: нелинейно, сетецентрично, мультизадачно. Промышленность должна быть готова к интеграции таких сотрудников, которые принесут с собой новые подходы к решению задач.

Во-вторых, ценностное переосмысление труда. Поколение альфа ищет в работе не только материальное вознаграждение, но и смысл, социальную значимость, возможность самореализации. Важно показывать, что работа в промышленности – это вклад в развитие страны, обеспечение ее технологической независимости.

В-третьих, необходимость раннего вовлечения. Уже сегодня нужно создавать программы взаимодействия с детьми 5-12 лет, которые через 10-15 лет придут на предприятия. Это требует долгосрочных инвестиций в профориентацию, которые окупятся только в перспективе 5–10 лет.

Пример конкретного месседжа: «Ваш будущий технолог или инженер по цифровизации сегодня сидит за партой в первом классе. Он не придет на ваше предприятие, если вы не начнете диалог с ним сегодня, на его языке и в его цифровой среде».

– Российское общество «Знание» работает со всеми возрастами. Как ваша просветительская миссия помогает уже сегодня закладывать основу для будущего прихода поколения альфа в промышленность?

– Российское общество «Знание» несет просветительскую миссию, и его главный проект — это просветительский марафон «Знание.Первые», главная площадка для общения детей и молодежи с выдающимися людьми нашей страны из различных сфер. На марафоне, который прошел в апреле 2025 года и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорилось о том, как тяжело было выстоять нашей стране и героически победить фашизм. На нем у детей появилась уникальная возможность пообщаться и задать вопросы не только представителям правительства РФ, но и даже нашему президенту Владимиру Путину.

Не менее важно на марафонах рассказывать молодым людям о достижениях нашей страны в сфере науки и технологий. Именно поэтому последний просветительский марафон «Знание.Первые», который прошел в сентябре 2025 года, был организован совместно с госкорпорацией «Росатом» и посвящен 80-летию атомной промышленности. Просветительская программа уже по традиции охватила всю Россию, все федеральные округа. Марафон прошел в 12 городах. Центральная площадка была в Москве, в павильоне №57 «Россия – мои горизонты» (ВДНХ).

– Поколение альфа «цифровое» по своей природе. Как совместить их врожденную тягу к технологиям с привитием традиционных ценностей, любви к Родине и понимания реального, а не виртуального производства?

– Поколение альфа характеризуется клиповым мышлением, многозадачностью, ориентацией на визуальную информацию. Наша методология сочетания цифровых навыков с традиционными ценностями реализуется через курс занятий «Россия – мои горизонты» для внеурочной деятельности в школах. Этот курс является конструктором будущего, в котором можно собрать визуальные занятия (видео) и пройти инструктаж по организации и проведению профориентационной работы в школе. Видеоуроки, включающие уже почти все промышленные профессии, были сняты при поддержке множества промышленных предприятий нашей огромной страны.

Для Российского общества «Знание» разнообразие просветительских форматов – это еще один метод совмещения тяги к технологиям, привития традиционных ценностей и любви к Родине у детей. Одним из таких форматов является создание просветительского контента. Создавая его, мы ориентируемся на форматы, близкие и понятные детям. Так мы можем в доступной форме донести ключевые ценности. Например, к празднованию 80-летия Победы мы создали цикл видеоподкастов «Сила слова» о знаменитых речах военных лет – 30 роликов, которые посмотрели 3,5 млн зрителей.

Мы также начали создавать анимационные комиксы, посвященные событиям Великой Отечественной войны «Эхо Победы». Ролики рассказывают о городах-героях и местах ключевых сражений. Цифры просмотров, а их более 12 млн, говорят о востребованности подобного контента.

– С какими основными стереотипами о работе в промышленности (например, что это грязно, скучно, непрестижно) вам приходится сталкиваться и как вы их ломаете?

– Основные стереотипы, с которыми я сталкиваюсь, когда работаю преподавателем в Президентской академии, это «работать в промышленности опасно для здоровья» и «наши отечественные производства не отвечают современным принципам ESG».

Ломать стереотипы можно только на правдивых собственных примерах. Показывать, что наши предприятия стали социально ориентированными, заботятся об окружающей среде. Например, можно показать фотографии неба над городом Нижнем Тагилом в 2000 году и сейчас. Показать, что разнообразными мерами поддержки государство стало заботиться о промышленности. Показать конкретные кейсы льготных кредитов, снижения налоговых нагрузок, кластерного подхода.

– Какой конкретный вклад вносит общество «Знание» в реализацию государственной стратегии по технологическому суверенитету через работу с кадрами?

– «Знание.Академия» – это современная просветительская платформа, которую мы запустили в конце 2022 года. Она предоставляет открытый доступ к образовательным онлайн-курсам в разных форматах, которые охватывают разнообразные тематики: развитие личного бренда, социальное проектирование, организация просветительских мероприятий, погружение в профессии настоящего и будущего и др.

Российское общество «Знание» работает в совершенно разных просветительских форматах. Мы делаем фильмы, проводим экскурсии с выдающимися людьми, устраиваем интеллектуальные викторины.

Например, в прошлом году мы сняли первый российский документальный сериал «Ледокол знаний». Это четыре серии в формате кросс-повествования в реальном времени для полного погружения детей в атмосферу жизни на борту атомохода. И его уже посмотрели 5 млн зрителей!

За 4 года мы проделали большую работу и достигли значительных результатов в плане привлечения в свои ряды людей, готовых делиться своими знаниями. Сейчас наше сообщество насчитывает 30 тыс. лекторов – впечатляющий рост, если вспомнить, что в 2021 году их было всего 200. Среди них хочется особо отметить 306 активных участников – это герои, участвующие в специальной военной операции. Их вклад в просвещение молодых людей невозможно переоценить.

Для повышения престижа деятельности просветителей мы запустили конкурс «Знание.Лектор», позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. Отбор проводится как среди взрослых, так и среди школьников от 14 лет. Для них определен ряд тематик, по которым они могут подготовить свои лекции.

Тематики конкурса: история и сохранение исторической памяти; культура и искусство; наука и технологии; филология и лингвистика; семейные ценности; медиа, коммуникации и цифровая грамотность; карьера и саморазвитие; экономика; юриспруденция; география и туризм; педагогика, образование и наставничество; медицина и психология; спорт и ЗОЖ; экология.

Участники «Знание.Лектор» получают шанс попасть в региональные команды лекторов Российского общества «Знание» и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях и доносить до детей важную информацию о достижениях нашей страны.

– Можете привести пример успешного проекта или кейса «Знания», который уже сейчас мотивирует школьников связать свою судьбу с инженерными специальностями или промышленностью?

– Проект «Грани смыслов» – это платформа вдохновляющих и содержательных выступлений от ведущих экспертов, мыслителей, предпринимателей, ученых, деятелей культуры и общественных лидеров. Грани смыслов – серия визуально выразительных лекций и выступлений, направленных на распространение идей, способных изменить мышление, вдохновить на развитие и сформировать активную просвещенную аудиторию.

Каждое выступление – это концентрат личного опыта, глубоких знаний и практических инсайтов, доступных широкой публике в онлайн-формате.

Цель проекта – распространить значимые идеи, сформировать культуру публичных интеллектуальных выступлений, создать современную среду для обмена знаниями и повысить уровень информированности общественности по актуальным социально значимым темам, таким как достижения в промышленности и экономике, высокий уровень нашей страны на мировой арене и др.

Проект «Лифт» – проект в формате видеоролика и реалити-дневника, где за один день ведущий проходит путь от стажера до топ-менеджера компании. На каждом этапе он выполняет задачи, общается с сотрудниками разных уровней и раскрывает необходимые навыки и шаги для карьерного продвижения.

Цель проекта – показать, что крупные промышленные компании – это не абстрактные «гиганты», а реальные места, позволяющие построить карьеру, повлиять на страну и реализовать свой потенциал; вдохновить и направить через подлинные истории, честные ответы и открытые двери. Проект отражает реальный карьерный путь в компании, делает ее привлекательной для новых талантливых специалистов, демонстрирует ценности и культуру через опыт ведущего и интервью с сотрудниками.

Беседовал Михаил Грачев

Яна Клементовичус: «В NG Accelerator мы делаем акцент именно на технологических идеях»

О принципах работы акселератора, уникальной модели партнерства с бизнесом и вузами, а также о том, как дополнительное профессиональное образование (ДПО) решает острые кадровые вызовы отрасли в условиях глобальных изменений, рассказывает доктор экономических наук, проректор по ДПО СПбГЭУ, директор ИДПО-«ВЭШ» Яна Клементовичус.

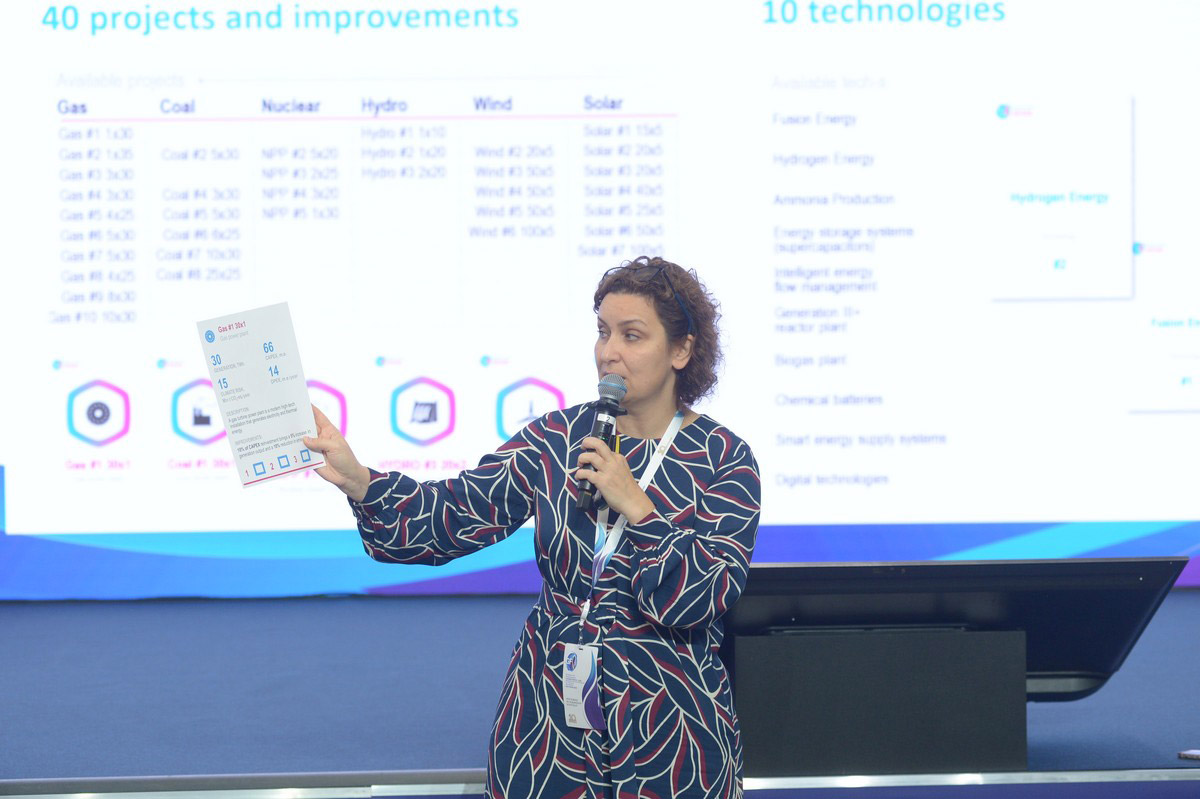

Петербургский международный газовый форум – 2025 станет не только одним из крупнейших отраслевых мероприятий, но и новой главой в жизни проекта «Молодежный день», который после 10 лет и 2 тыс. участников из 70 стран трансформируется в международный акселератор Natural Gas Accelerator. Цель – не просто привлечь таланты в энергетику, а дать дорогу их технологическим идеям.

– В минувшем году были подведены итоги 10 лет работы проекта «Молодежный день», который проходит в рамках ПМГФ. Как родилась идея проекта и что можно сказать о результатах?

– Проект «Молодежный день», основанный на идее диалога поколений, существует уже более 10 лет в рамках Петербургского международного газового форума. В 2014 году возникла идея познакомить молодежь с инновационным развитием энергетики, показать масштабные и перспективные проекты в газовой отрасли. Уже в тот период мы отмечали первые признаки снижения интереса молодого поколения к традиционной энергетике, которая воспринималась как слишком консервативная сфера деятельности.

Вспомните ситуацию 10 лет назад: тогда царил настоящий бум вокруг цифровых технологий, финтеха и альтернативной энергетики. Эти темы обсуждались на всех площадках, а нефтегазовый сектор начал терять привлекательность для молодого поколения. Именно в этот период был создан проект «Молодежный день», призванный привлечь внимание молодых специалистов и показать им, что энергетика — это современная, инновационная и стремительно развивающаяся отрасль.

Для реализации этой цели мы разработали систему разноформатных активностей, основанную на принципе прямого диалога между топ-менеджерами и молодежью. Участники получали возможность задавать вопросы, демонстрировать свой опыт, решать сложные практические кейсы, участвовать в деловых играх, а также защищать собственные идеи и концепции.

За 10 лет проект достиг значительных результатов, в том числе по географическому охвату: в нем приняли участие представители более 70 стран мира. Общее число участников превысило 2 тыс. человек, при этом отбор был достаточно строгим. Особенно важно отметить активное вовлечение студентов из более чем 100 учебных заведений, включая опорные вузы и университеты – партнеры ПАО «Газпром».

– Что бы вы отметили как одно из главных достижений?

– «Молодежный день» стал уникальным примером сотрудничества университетов и бизнеса. В течение всех этих лет команда СПбГЭУ в тесном партнерстве с руководством ПАО «Газпром» и другими энергетическими компаниями формировали и воплощали в жизнь новые форматы общения с молодежью. Мы были одними из первых, кто на площадке крупного форума масштабно реализовал идею «Молодежного дня» как полноценного проекта, интегрированного в деловую программу Форума. Эта идея потом «ушла в народ». Мы задали тренд, который сегодня поддерживают многие. Оказалось, что прямой диалог о будущем энергетики имеет равную ценность как для лидеров бизнеса, так и для молодежи.

В начале 2025 года мы осознали, что для следующего десятилетия нужна принципиально новая идея, и этой идеей стал международный акселератор.

– Как вы пришли к этому и в чем отличия от предыдущего формата?

– Мы тщательно изучили опыт ведущих компаний и международных площадок, учли запросы отрасли на технологические инновации и новые бизнес-модели, проанализировали успешные практики реализации акселерационных программ и пришли к идее создания акселератора с фокусом на природный газ.

Возможность формировать мультидисциплинарные команды и привлекать ведущих отраслевых экспертов для оценки новых идей и проектов – это наше ключевое преимущество.

В NG Accelerator мы делаем акцент именно на инновационных идеях. Участники должны не только предложить свои решения, но и грамотно их оформить, а затем презентовать экспертному сообществу.

Суть акселератора – дать молодым талантам возможность быть услышанными и получить поддержку для реализации своих идей. Мы надеемся, что Петербургский международный газовый форум станет основной площадкой для старта перспективных технологических решений и бизнес-проектов.

Это амбициозная задача, но у нас есть все составляющие успеха: мотивированные участники, поддержка лидеров отрасли и отработанная методология. Наша цель – создать устойчивую экосистему для внедрения таких инициатив.

– Как выстроена программа международного акселератора?

– Проект стартовал в апреле 2025 года и включает три этапа. Образовательный трек проходит в июле: участники встречаются с руководителями и ведущими специалистами российских и международных компаний, обсуждают вопросы развития энергетики. Параллельно начинается проектный трек: команды, которые работают над своими проектами при поддержке трекеров, получают экспертную оценку своих проектов. Завершается программа презентацией проектов на Молодежном дне ПМГФ в октябре при поддержке ведущих экспертов отрасли.

Лучшие проекты, прошедшие отбор, получают углубленную экспертизу на Форуме. Это дает возможность превратить идеи в стартапы или исследовательские проекты с дальнейшей поддержкой. Основной фокус программы – технологические решения и перспективные направления развития энергетики.

Первые результаты демонстрируют значительный интерес молодежи к новому формату. В процессе акселерации участники получают поддержку опытных наставников и отраслевых экспертов, которые помогают избежать распространенных ошибок на этапе формирования проекта, корректно сформулировать основную идею и представить ее в формате, интересном для бизнес-сообщества.

Компании-партнеры активно поддерживают инициативу, проявляя высокую степень вовлеченности в проект. В рамках реализации пилотной программы текущего года ключевыми задачами становятся не только привлечение молодых специалистов, но и создание комплексной поддерживающей инфраструктуры, успешная интеграция нового формата в программу ПМГФ, а также расширение круга деловых партнеров.

– Компании–участники проекта демонстрируют явную заинтересованность в привлечении молодых специалистов и внедрении инновационных решений. Вопрос кадрового дефицита в энергетической отрасли регулярно обсуждается на площадке Газового форума. Каким образом организовано взаимодействие с экспертным сообществом, работодателями и инвесторами? Насколько активно они участвуют в поиске и развитии перспективных кадров?

– Уровень вовлеченности партнеров исключительно высокий. В состав организационного комитета вошли топ-менеджеры компаний-партнеров, со стороны академического сообщества – ректоры Санкт-Петербургского государственного экономического университета, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и Национального исследовательского Томского политехнического университета. Ректоры этих трех университетов лично курируют проект. Все опорные вузы и вузы-партнеры активно поддерживают проект, студенты демонстрируют высокий интерес к решению отраслевых задач.

Со стороны бизнес-сообщества проект реализуется при непосредственном участии компаний-соорганизаторов: ПАО «Газпром», ООО «ЭФ-Интернэшнл», Дирекции Петербургского международного газового форума, Группы компаний «Комита», Госкорпорации «Росатом» и ПАО «Газпром нефть». Эти организации обеспечивают всестороннюю поддержку, включая финансовую, направляют лучших экспертов и спикеров на различные мероприятия, активно привлекают к участию зарубежных партнеров.

– Что изменилось в корпоративном обучении за последние годы, в условиях современной экономической и политической обстановки?

– Изменения, которые происходят в нашей стране и в мире, требуют новых подходов и новых систем управления, разработать и внедрить которые способны только руководители, обладающие стратегическим мышлением и демонстрирующие высокую степень вовлеченности в командную работу.

Трансформация энергетической отрасли, произошедшая за последние 10-15 лет, влечет за собой управленческие инновации, заимствованные из других сфер, а также выработку особых подходов. Это связано со спецификой отрасли, где ключевыми являются безаварийность, бесперебойность, безопасность и строгое исполнение контрактных обязательств, что требует от руководителей способности поддерживать баланс между экономическими, социальными и экологическими факторами, которые оказывают все большее влияние.

В этих условиях компании сталкиваются с необходимостью системного обучения руководителей. Развитие руководителей высшего звена, а также кадрового резерва на руководящие должности является одним из ключевых факторов для решения этой задачи. Это позволяет сформировать команду единомышленников, разделяющих ценности компании, использующих современные методы и инструменты управления для достижения стратегических целей и при сохранении единства в общих подходах.

В ПАО «Газпром» ведется системная работа по обучению и развитию персонала, привлечению талантов, в которой активно участвуют опорные вузы, в том числе СПбГЭУ.

Корпоративное обучение является важным инструментом развития сотрудников и повышения эффективности бизнеса. В условиях быстро меняющихся рынков и неопределенности окружающей среды компания посредством обучения помогает сотрудникам адаптироваться к новым условиям, процессам или, например, к новым каналам коммуникаций. В большинстве своем российские энергетические компании имеют развитые системы обучения персонала, основанные на управлении по компетенциям. Обучение лидерству, работе в команде и другим «мягким» навыкам способствует укреплению корпоративной культуры, улучшает климат в коллективе. Развитая система обучения в последние годы становится неотъемлемой частью ответственного ведения бизнеса, характеризует высокий уровень КСО.

Можно выделить ряд трендов, оказавших влияние на развитие корпоративного обучения. Цифровизация все больше влияет как на организацию и форматы обучения, так и на содержание. Для многих компаний пандемия стала первым тестом на прочность системы корпоративного обучения. Руководители, принимая решение о сохранении обучения и переводе его в онлайн-формат, тем самым стремились сохранить вовлеченность и мотивацию работников, оказавшихся изолированными друг от друга. Накопленный опыт позволил увидеть на практике плюсы и минусы онлайн-обучения. Сегодня при выборе программы подробно обсуждается приемлемый формат обучения.

Многие корпоративные программы прошли переоценку: стало важно обеспечивать не только охват сотрудников, но и добиваться от каждого более высокой результативности на рабочем месте.

Стоимость затрат на обучение постоянно растет. Это связано не только со стоимостью образовательной услуги, но с дополнительными тратами на командирование, замещение сотрудника и другими. Компания должна понимать ценность получаемых знаний, принимая решение о направлении сотрудника на обучение.

– Каковы особенности образовательных программ МВA «Газпрома»? На какие знания и компетенции руководителей делается упор, учитывая специфику отрасли?

– На базе бизнес-школы СПбГЭУ – Высшей экономической школы – реализуются программы повышения квалификации для руководителей и сотрудников ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Следует отметить, что в ВЭШ накоплен уникальный опыт подготовки руководителей. Мы были одним из первых вузов в России, начавших в 1993 году реализацию программ МВА «Управление предприятием». Также более 25 лет ВЭШ активно участвует в реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ. И уже более 10 лет мы реализуем программы МВА в корпоративном формате по заказу ПАО «Газпром».

Так, с 2012 года проводится обучение по программе «МВА Газпром – Управление нефтегазовой корпорацией в глобальной среде» для руководителей высшего звена, целью которой является развитие компетенций, необходимых для общего руководства нефтегазовыми компаниями, обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности организаций ПАО «Газпром».

Ключевыми особенностями программы являются фундаментальность, междисциплинарный подход, интерактивность и практическая направленность. Регулярно проходят мастер-классы и круглые столы с участием экспертов ПАО «Газпром» и других компаний.

Свыше 120 руководителей высшего звена ПАО «Газпром» и его дочерних обществ успешно завершили обучение и получили дипломы МВА. В числе выпускников программы более 25 руководителей администрации ПАО «Газпром» и действующих генеральных директоров дочерних обществ. В настоящий момент обучение проходит седьмая группа (23 человека).

Наш вуз получил возможность реализовать эти программы благодаря способности предложить заказчику оптимальную программу развития будущих руководителей, соединив теоретическую подготовку с практической составляющей через активные методы обучения, изучение лучших практик в ходе мастер-классов и круглых столов как внутренних экспертов компании, так и представителей российского и международного академического и бизнес-сообщества.

Одновременно появляются принципиально новые направления деятельности компании. Если раньше это традиционно были добыча и транспортировка, то сегодня большое значение приобретают переработка и другие направления. Возникает много новых задач, связанных с развитием обеспечивающих функций, компетенции по которым необходимо создавать заново в современных условиях. Это не только направления, ранее закрытые зарубежными экспертами, но и принципиально новые, связанные с быстрым развитием цифровой экономики.

Основная задача программы МВА – помочь слушателю осмыслить свой профессиональный опыт и дать старт новому этапу саморазвития. Это особенно важно в условиях сложных трансформационных процессов, которые происходят в отрасли в последнее время. Программа помогает также «выровнять» знания по другим функциональным направлениям, по-новому взглянуть на коммуникации и отношения в коллективе при решении производственных задач. Преимуществом корпоративного МВА является то, что многие получают возможность карьерного роста, в процессе обучения формируются эффективные управленческие команды, повышается синергия благодаря обмену опытом между бизнесами. Важна проектная составляющая: каждый слушатель в течение примерно 12 месяцев работает над личным проектом под руководством ведущих преподавателей и кураторов из профильных департаментов.

– Как вы оцениваете кадровую проблему для отрасли? В каком сегменте она наиболее ощутима – начальных кадров или высшего руководства?

– В российской энергетике проблема нехватки кадров по инженерно-техническим специальностям остается актуальной, сохраняется дефицит по отдельным рабочим профессиям. Вузовские программы не всегда успевают за современными трендами, образовательные организации также нуждаются в повышении квалификации профессорско-преподавательского состава. Выпускники не всегда рассматривают энергетику как наиболее предпочтительную отрасль для быстрого профессионального роста.

За последние годы крупнейшие российские компании, включая ПАО «Газпром», ведут активную профориентационную работу среди молодежи, привлекают школьников к изучению математики, физики, химии, информатики.

Наш университет нацелен на подготовку высококлассных специалистов, что обеспечивает их востребованность: многие выпускники сегодня возглавляют крупнейшие компании. Опыт СПбГЭУ последних лет подтверждает важность сочетания фундаментальной подготовки с практической составляющей. Оставаясь в тренде, университет уделяет большое внимание математической подготовке и развитию цифровых компетенций.

Энергетические компании также сталкиваются с дефицитом кадров на рынке труда. По отдельным направлениям деятельности кадровый голод воспринимается наиболее остро в связи с резким уходом западных подрядчиков. По данным Росстата, в 2024 году в нефтегазовой отрасли дефицит составит почти 40 тыс. сотрудников. Особенно остро дефицит ощущался по инженерно-техническим специальностям.

По отдельным направлениям требуется создавать образовательные программы практически с нуля. Специалистов просто нет, и их не готовят в вузах. Дополнительное профессиональное образование – эффективный механизм для быстрого восполнения необходимых компетенций, поскольку позволяет в сжатые сроки получить именно те знания, которые нужны для успешной профессиональной деятельности.

Беседовала Александра Конфисахор

Николай Кузнецов: «Мы выстраиваем устойчивую экосистему – от формирования стандартов до внедрения решений и тиражирования отраслевого подхода»

Генеральный директор Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) Николай Кузнецов в интервью подвел итоги работы института с момента создания, поделился задачами на ближайшие 3 года и рассказал, какие вопросы планируется обсудить в ходе ПМГФ-2025.

— Какие цели на сегодняшний день стоят перед ИНТИ и как они изменились с момента его создания за 5 лет?

— Первые годы работы ИНТИ были посвящены импортозамещению критических отраслевых стандартов API (система стандартизации промышленных требований Американского института нефти), что уже успешно реализовано.

В конце прошлого года была утверждена стратегия работы ИНТИ до 2027 года. Среди задач – развитие применения стандартов ИНТИ для обеспечения перехода от иностранных отраслевых систем стандартизации и оценки соответствия на отечественную на базе ИНТИ, что реализуется в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Кроме этого, мы не просто стимулируем разработку инновационных технологий, но и ведем экспертно-аналитическую поддержку национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

На сегодняшний день ИНТИ выстраивает устойчивую экосистему – от формирования стандартов до внедрения решений и тиражирования отраслевого подхода в смежные сегменты.

— Вы говорили, что до 2025 года перед институтом стоит задача разработать и утвердить более 500 единых отраслевых стандартов и провести оценку соответствия свыше 3 тыс. компаний – поставщиков оборудования и технологий. Насколько она реализована?

— Цифра в 500 стандартов – это веха, на которую мы ориентировались в начале пути, сравнивая себя с иностранными системами стандартизации, такими как API. Однако по мере работы стало очевидно, что большая часть стандартов API либо дублирует базовые технические требования, либо не имеет широкой практики применения в отрасли, и в этом смысле их значимость переоценена.

На сегодняшний день мы замещаем только то, что действительно нужно и востребовано российской промышленностью. В этом подходе главное не количество, а качество. Мы сосредоточились на разработке наукоемких прикладных стандартов, способных не просто регулировать, а создавать отраслевой заказ и продвигать отечественные технологии, обеспечивая промышленную применимость и интеграцию в реальные производственные процессы.

Тем не менее, учитывая скорость разработки и утверждения стандартов ИНТИ, цифра 500 не за горами. Но это будут стандарты принципиально другого уровня и назначения.

Что касается оценки соответствия, план в оценке соответствия – 3 тыс. поставщиков – реализован в полном объеме, а по ряду направлений даже превышен. Это стало возможным благодаря отлаженной системе испытаний на базе нашей дочерней организации ООО «Единый оператор испытаний».

— Какие сложности возникали в ходе внедрения стандартов у предприятий? Насколько сложным и затратным стал для них процесс оценки соответствия?

— Конечно, на старте были сложности, как и в любом процессе. Основной вызов заключался в том, что предприятиям нужно было не просто ознакомиться с новыми требованиями, но и перестроить внутренние процессы под логику единых отраслевых стандартов – от проектирования до закупок. Особенно это касалось тех, кто привык ориентироваться только на ГОСТы или зарубежные стандарты без адаптации к конкретным условиям российской промышленности.

Мы изначально строили систему так, чтобы она не становилась дополнительным административным барьером для производителей, а наоборот облегчала им путь к рынку. Сегодня к отраслевой Декларации компаний ТЭК о применении стандартов и оценки соответствия ИНТИ в производственной и закупочной деятельности присоединилось уже 15 крупных компаний. Это значит, что производители, прошедшие оценку соответствия по нашим стандартам, могут пройти предквалификацию у участников декларации и заходить напрямую в их закупочные процедуры без повторной экспертизы.

— Ежегодно российские компании разрабатывают и презентуют сотни новых решений для нефтегазовой отрасли. Как вы сейчас оцениваете уровень импортозамещения в отрасли? Каких разработок еще не хватает? Из каких стран мы всё еще импортируем оборудование и материалы?

— Для систематизации этого вопроса была сформирована и утверждена в рамках Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования Тепловая карта технологических дефицитов с участием нефтегазовых компаний. На текущий момент в ней находится 220 позиций критического нефтегазового оборудования, по которым проводится работа по импортозамещению.

Среди примеров реализованных решений – роторно-управляемые системы в диаметре 230 мм с системой телеметрии, элементы системы гидрорезки кокса и ЗРА высокого давления. Аналогично идет развитие по флоту ГРП (флот гидроразрыва пласта – это комплекс оборудования, необходимого для проведения операций по гидроразрыву пласта), в рамках которого мы также повышаем уровень локализации, формируя требования к его составным частям: насосам, двигателям и др.

Безусловно, на этом работа не заканчивается. Важнейшая задача – дальше работать над повышением уровня локализации, конкурентоспособности в сравнении с решениями из дружественных стран и развитием технологий, чтобы перейти от импортозамещения к технологическому лидерству.

— В части международного сотрудничества какой интересный опыт дружественных стран может быть полезен отечественной промышленности?

— Если говорить откровенно, наш опыт показывает, что во многих странах стандарты API зачастую признаются зеркально, без адаптации под местные реалии, без учета специфики производственной базы, сырья и даже нормативной среды. Это приводит к зависимости от западных технологий и ограничивает развитие локального производства и инжиниринговых компетенций. В этом смысле мы пошли дальше: наполняем стандарты содержанием, увязываем их с локальной спецификой и вызовами, стоящими перед нефтегазовыми компаниями. Это и отличает нас: мы не заимствуем, а самостоятельно разрабатываем отраслевые решения, используя передовой международный и российский опыт и учитывая современные достижения науки и техники.

А вот чему действительно можно поучиться, так это подходам к работе с поставщиками и производителями, открытости к внедрению новых технологий и методам поддержки развития локального производства. Некоторые иностранные компании, например в ОАЭ и Омане, выстроили очень точные, прозрачные и достаточно гибкие механизмы предквалификации производителей, а также признания лабораторий, испытательных центров, инспекционных органов. Вне зависимости от страны происхождения и имеющегося опыта у производителя, они готовы к пилотированию инновационных решений, что позволяет формировать пул эффективных технологий. Кроме того, благодаря программам, направленным на поддержку местного содержания (так называемые программы in-country value – ICV), локальные производители получают от нефтегазовых компаний своей страны много дополнительных преференций, а иностранные поставщики, готовые к инвестициям для локализации, – всестороннюю поддержку (предоставление информации по объему спроса, установление контактов с госорганами для получения лицензий и других необходимых разрешений и т.д.).

Также на государственном уровне за рубежом широко распространена практика создания безналоговых (или налогово-преференциальных) зон для стимулирования локализации и развития высокотехнологичного производства.

Такие зоны успешно применяются рядом стран – наблюдателей ИНТИ, в том числе странами Ближнего Востока. За счет освобождения от части налогов, упрощенного регуляторного режима и предоставления инфраструктурной поддержки создаются условия для ускоренного развертывания производственных мощностей, привлечения инвестиций и трансфера технологий.

В российском контексте этот опыт может быть особенно востребован в рамках задач импортозамещения и повышения технологического суверенитета, поскольку позволяет сократить барьеры на вход для производителей критически важных компонентов, стимулировать производство отечественного оборудования и материалов, сформировать устойчивую промышленную экосистему вокруг крупных технологических центров.

— Как вы оцениваете потенциал российских предприятий? Стало ли сейчас больше новых или существующие увеличивают мощности и расширяют линейку продукции?

— Он, безусловно, высокий. Мы видим, что существующие предприятия активно масштабируются, расширяют линейку продукции, выходят в смежные технологические ниши. Одновременно появляется всё больше новых игроков, особенно среди малых инжиниринговых компаний, которые готовы работать по требованиям отрасли и ориентируются на стандарты ИНТИ.

Если объединить это с прозрачными процедурами оценки соответствия и реальными механизмами внедрения на рынок, мы получаем работающую экосистему, в которой государство, промышленность и эксперты двигаются в одном направлении.

— С чем в этом году вы будете выступать на ПМГФ–2025?

— В этом году в рамках ПМГФ-2025 посвятим сессию теме отраслевой системе качества, отраслевых испытаний, оценки соответствия и инспекции. Этой задачей занимается ООО «Единый оператор испытаний», которое и проведет панельную сессию, где мы расскажем об инструментах, реализованных проектах, вызовах и возможностях отраслевой системы управления качеством продукции и цифровых инструментах.

Беседовала Александра Конфисахор

Татьяна Суслова: «Цифровая ДНК – это не про профессию IT-специалиста, а про умение каждого использовать цифровые инструменты в повседневной работе»

На ПМГФ-2025 тема цифровой грамотности выходит на первый план как фактор операционной устойчивости бизнеса.

Почему цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли больше не является исключительной задачей IT-департаментов и как сформировать «цифровую ДНК» у сотрудника на удаленном месторождении и сократить время на подготовку отчетов с 4 дней до 15 минут, в интервью рассказывает генеральный директор Академии бизнеса Б1, обладатель профессиональных квалификаций FССА, PMP, PSPO, PSM, кандидат экономических наук Татьяна Суслова.

– ПМГФ – это главная отраслевая площадка страны. Почему теме «цифровой ДНК» сотрудника, не связанного с IT, уделяется такое серьезное внимание именно здесь и сейчас?

– Сегодня цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли выходит за рамки IT-подразделений и становится фактором конкурентоспособности компаний в целом. В условиях высокой технологической зависимости и необходимости повышать эффективность каждое подразделение вовлекается в цифровые процессы. Технологии меняют подход к работе на месторождениях, заводах, в логистике и т.д. Без вовлеченности каждого сотрудника (от мастера до генерального директора) цифровая стратегия компании остается на бумаге. Поэтому обсуждение «цифровой ДНК» сотрудников – это вопрос устойчивости и развития всей отрасли.

– Как бы вы объяснили понятие «цифровая ДНК» линейному инженеру или мастеру на производстве? Чем это важно лично для него?

– «Цифровая ДНК» – это не про профессию IT-специалиста, а про умение каждого сотрудника использовать цифровые инструменты в своей повседневной работе. Для инженера или мастера это означает привычку работать не с бумажными схемами, а с актуальными моделями и данными, доступными на рабочем месте. Такой подход позволяет быстрее находить нужную информацию, точнее принимать решения и эффективнее организовывать работу смены. Для самого специалиста выгода очевидна: меньше рутины и ошибок, больше удобства и контроля над процессом, новые идеи для улучшений. Как следствие, сотрудник становится более ценным для компании и получает возможности для профессионального роста и достойного вознаграждения.

– Какие конкретные цифровые компетенции стали обязательны для руководителей среднего звена в нефтегазе за последние пару лет?

– За последние годы выделю три обязательных цифровых компетенции. Прежде всего, цифровая грамотность, то есть понимание того, как технологии и аналитика данных влияют на производственные процессы и результаты, плюс умение ставить по ним техническое задание (ТЗ) и использовать в управлении. Также не менее важно оценивать экономическую эффективность цифровых решений, чтобы каждое внедрение было оправдано с точки зрения затрат и приносило измеримый эффект бизнесу. И, наконец, третья ключевая компетенция – это управление изменениями: именно руководители на среднем уровне помогают командам адаптироваться, преодолевать сопротивление новому и внедрять технологии в ежедневную практику.

– Сопротивление изменениям – это классика. Как вовлечь в цифровые проекты производственные команды, которые работают в жестком режиме и могут говорить «это не наша работа»?

– Ключевым фактором является демонстрация практической пользы для сотрудников. Когда цифровое решение снижает рутинную нагрузку или уменьшает количество внеплановых вызовов, оно воспринимается как реальное улучшение условий работы. Важно также вовлекать в цифровые проекты авторитетных представителей производственных коллективов (лидеров мнений), а не только транслировать инициативы сверху. Люди доверяют своим коллегам больше, чем формальным презентациям.

– Какие форматы обучения и развития цифровых компетенций реально работают в условиях shift-графика и сурового графика производства? Что дает максимальный эффект?

– В условиях сменного и жесткого графика лучше всего работают короткие и практические форматы: микромодули на мобильных устройствах, симуляторы и обучение непосредственно на рабочем месте. Теория без привязки к практике неэффективна, максимальный результат дает разбор конкретных производственных задач по двум принципам – «здесь и сейчас» и «без воды».

– Как no-code/low-code платформы меняют подход к решению задач для «не айтишников»? Можете привести пример из практики?

– No-code/low-code платформы не просто упрощают доступ к технологиям, они дают «не айтишникам» суперсилу превращать данные в решения без единой строчки кода. Яркий пример – платформы для визуальной аналитики и автоматизации данных, например KNIME.

Приведу ситуацию из нашей практики обучения. В одном из энергетических холдингов инженер по эксплуатации, не умеющий программировать, столкнулся с проблемой: каждый месяц он вручную собирал данные о работе оборудования из Excel, PDF-отчетов и базы SCADA, чтобы выявить аномалии. Это занимало 3–4 дня.

После нашего тренинга «Продвинутый пользователь данных», где мы используем no-code платформу, он за 2 дня собрал визуальный пайплайн: подключил источники данных, настроил очистку и агрегацию, добавил модель машинного обучения для прогнозирования отказов и автоматически сгенерировал отчет в PowerPoint. Процесс сократился с 32 часов до 15 минут. А самое главное, инженер стал инициатором цифровой трансформации в своем подразделении.

– Как изменился портрет идеального кандидата в кадровый резерв? Что важнее сегодня: классические управленческие качества или гибкость и цифровое мышление?

– Сегодня в кадровом резерве ценится не выбор между классическими управленческими качествами и цифровыми навыками, а их комбинация. Руководитель должен обладать стратегическим мышлением, лидерскими способностями, умением выстраивать процессы и при этом быть гибким, открытым к новым технологиям и уметь работать с данными. Фактически цифровое мышление уже стало обязательной частью современного управленческого профиля.

– Чей вклад в формирование цифровой культуры важнее: топ-менеджмента, который задает стратегию, или линейных руководителей?

– Оба уровня управления играют ключевую роль. Топ-менеджмент задает стратегический вектор и обеспечивает ресурсную поддержку. Линейные руководители формируют практику и повседневные модели поведения, делая цифровую культуру частью операционной деятельности. Без их синхронного взаимодействия цифровая трансформация невозможна.

– Насколько цифровая трансформация сегодня – это вопрос кадровой и операционной устойчивости бизнеса, а не просто технологический апгрейд?

– Цифровая трансформация – это не просто про новое ПО или оборудование. Многое зависит от того, насколько люди умеют быстро перестраиваться, работать с цифровыми инструментами и использовать данные для улучшения процессов. Когда сотрудники и производство готовы к таким изменениям, компания получает прочный фундамент для будущего развития.

Например, в нефтегазовой отрасли внедрение системы предиктивной аналитики – это технологический апгрейд. Но если сотрудники не доверяют ее прогнозам и продолжают работать по старинке, эффекта не будет. Устойчивость возникает тогда, когда люди принимают новые инструменты в работу: аварий меньше, ремонты плановые, простой оборудования сокращается. В этом случае цифровизация напрямую связана с безопасностью, экономией и стабильностью бизнеса.

– С чего вы посоветуете руководителю из нефтегазового сектора начать развивать свою «цифровую ДНК» с ближайшего понедельника?

– Руководителю из нефтегазового сектора я бы посоветовала начать не с масштабной стратегии и не с закупки дорогой ИИ-платформы, а с одного процесса, который вызывает у команды наибольшее раздражение. Это может быть ручной сбор данных, согласование заявок в Excel или заполнение бумажных чек-листов на объектах.

Выберите самую острую боль и действуйте пошагово: пригласите нескольких операторов и инженеров, которые ежедневно проживают этот процесс. Спросите у них напрямую: «Что бы вы убрали в первую очередь, если бы могли? Какую рутину?» И на этой основе сделайте быстрый прототип автоматизации с помощью недорогих доступных инструментов – без IT и бюджета, с тем, что уже есть. Главное – начать с малого, показать результат и вовлечь людей в изменения. Это даст бо́льший эффект, нежели любые стратегические слайды.

– Если заглянуть на 5-7 лет вперед, какие цифровые компетенции, которые сегодня кажутся опциональными, станут абсолютно необходимым багажом «цифровой ДНК» для каждого руководителя?

– В перспективе обязательными станут базовое понимание работы с искусственным интеллектом и его внедрение в производственные процессы, навыки управления смешанными командами, включающими людей и цифровых агентов, персональная ответственность за цифровую безопасность и грамотное обращение с данными.

Беседовала Александра Конфисахор

Владилен Марценюк: «Мы поддерживаем не разработчика, а потребителя с критической импортозависимостью»

О том, как программа обратного инжиниринга с бюджетом в 20 млрд рублей закрывает самые уязвимые места в топливно-энергетическом комплексе – от лопаток газовых турбин до катализаторов, – в эксклюзивном интервью рассказывает руководитель Центра компетенций импортозамещения в ТЭК АНО «Агентство по технологическому развитию» Владилен Марценюк.

– Какова роль агентства в достижении технологического суверенитета ТЭК?

С 2022 года, когда агентство стало оператором государственной программы поддержки обратного инжиниринга критических сырья, материалов и комплектующих, было поддержано более 400 проектов на сумму почти 20 млрд рублей.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями, которые могут разработать необходимые изделия по образцу методом обратного инжиниринга. Например, изготовить комплектующие для горячего тракта газовой турбины, самыми критичными из которых, конечно же, являются рабочие и сопловые лопатки.

Наша общая цель к 2030 году – запустить российские производства, способные не только выпускать эти комплектующие (особенно для горячего тракта турбин – камеры сгорания, жаровые трубы, рабочие лопатки), но и обеспечивать их сервис при замене иностранных аналогов во время средних и капитальных ремонтов.

– Какую роль в этом играет Ваш каталог технологий, есть ли в нем решения, актуальные для газовой отрасли?

– Каталог локализованных технологий мы начали формировать еще с 2016 года. Он демонстрирует существующие российские технологические решения, держателей технологий для производителей и инвесторов. Из новинок – проект одной компании, обладающей уникальной технологией нанесения покрытий на лопатки. Она для себя увидела новое направление, связанное как раз с обратным инжинирингом лопаток газовой турбины и уже реализует два проекта.

– Расскажите о ключевых результатах программ грантов на реверс-инжиниринг критических комплектующих.

– Прежде всего, отмечу уникальность нашего подхода: мы поддерживаем потребителя, который сталкивается с критической импортной зависимостью, а грант получает разработчик на создание конструкторской документации. Это принципиально отличается от других инструментов, заточенных под разработчика. Уже поддержано 419 проектов на сумму около 20 млрд рублей. К концу 2025 года мы ожидаем, что поддержку получит около 450 проектов на общую сумму свыше 22 млрд рублей.

По нашим требованиям, на каждый бюджетный рубль компания-грантополучатель должна обеспечить не менее 2 рублей выручки от коммерческой реализации продукции. Таким образом, мы ожидаем совокупную выручку более 45 млрд рублей. Это означает новые рабочие места, налоговые поступления и строгое соблюдение требований российского происхождения продукции. Но главное – мы обеспечиваем бесперебойность работы промышленности. Санкции 2022 года наглядно показали уязвимость: даже насос, локализованный на 99%, нельзя было выпустить без одного импортного контроллера. Наша программа как раз «докручивает» глубину локализации комплектующих.

– Какие технологические узкие места в ТЭК остаются?

– Сложно говорить о незакрытых нишах, потому что для агентства исходной точкой являются обращения компаний-потребителей.

Из того, что с наших позиций видится как узкие места, это электронно-компонентная база в первую очередь, потому что создаются трудности при локализации оборудования для геофизического исследования скважин, наклонно-направленного бурения, заканчивания (заключительный этап строительства скважины) скважин на шельфе, если говорить о добыче. Но и в переработке много узких мест: такая же история с ЭКБ (и, соответственно, сложности с замещением систем управления и автоматики), запорно-регулирующей арматурой и электроприводами на критичных узлах установок, отечественные образцы которых также нужно производить. Можно вспомнить и катализаторы, по которым многое уже сделано, но все равно остаются виды, которые возможно освоить методом копирования. Хочу отметить, что у нас не стоит задача импортозаместить все, но самое критичное и срочное мы стараемся поддержать.

– Как агентство поддерживает разработку отечественных технологий в сфере СПГ и газомоторного топлива?

– Нужно разделить крупнотоннажный и малотоннажный СПГ. По крупнотоннажному СПГ в 2021–2023 годах была оказана беспрецедентная поддержка со стороны Минпромторга России – порядка 15 млрд рублей. Это существенно больше, чем обычное ежегодное финансирование нефтегазового направления.

Для крупных компаний рискованно копировать один в один зарубежные комплектующие с точки зрения возможности получения крупных международных штрафов.

Наш инструмент обратного инжиниринга востребован больше в сегменте малотоннажного СПГ. Например, в 2022 году мы поддержали проекты по разработке детандер-генератора и детандер-компрессора для малотоннажных линий СПГ, которые уже разработаны и запущены в производство и реализацию. В 2023 году были запущены проекты замещения запорно-регулирующей арматуры для СПГ-тематики, они сейчас на стадии приемки нами конструкторской документации.

Ключевая особенность нашей модели: разработанная конструкторская документация поступает в открытую библиотеку конструкторской документации, что не позволяет создать монополию у одного производителя, а позволяет заинтересованным производственным предприятиям получить документацию и наладить серийный выпуск. Это стимулирует конкуренцию и ускоряет внедрение. Поэтому мы предъявляем исключительно высокие требования к качеству принимаемой конструкторской документации. Она должна быть безупречной для передачи производителям.

– Бывали ли случаи, когда при реверс-инжиниринге случайно получалось улучшить технологию?

Формально наша программа требует точного копирования изделия. Однако на практике компании-исполнители часто сталкиваются с объективными трудностями, например, невозможностью найти российский материал с идентичным составом и свойствами, как у иностранного аналога. Изучая схему работы изделия в процессе обратного инжиниринга и понимая необходимость дальнейшего производства и продаж, они вынуждены искать альтернативы – иногда с улучшенными характеристиками. Фактически это приводит к улучшению опытного образца по сравнению с исходным аналогом, хотя формально это следствие адаптации под доступные материалы и компоненты. Конкретные примеры требуют анализа, но такие ситуации действительно происходят.

По сути, каждый наш грантовый проект предусматривает создание улучшенных аналогов иностранных компонентов. Этот подход обусловлен тем, что одно из требований к исполнителям проектов – обеспечить использование материалов, выпускаемых в нашей стране.

Поэтому-то они и подыскивают российские заменители, к примеру, сплавов или пластмасс, не уступающие заграничным, а зачастую их превосходящие по таким параметрам, как срок эксплуатации при различных нагрузках и т.д. В результате возрастает эффективность работы комплектующих изделий и степень их надежности.

– Готовы ли российские разработки, поддержанные агентством, к выходу на рынки дружественных стран?

– Хотя основная цель программы – обеспечение внутреннего рынка, экспортный потенциал у ряда разработок, безусловно, есть. Особенно перспективны рынки стран СНГ: Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана. Их инфраструктура для топливно-энергетического комплекса (трубопроводы, компрессорные станции) часто строилась в советские годы и использует схожие решения. Примеры есть: инерциальный датчик перемещения, разработанный в интересах Росгеологии для калибровки приборов на геологоразведочных судах, нашел применение и в авиации и поставляется за рубеж. Другой пример – гидроамортизаторы и опоры для трубопроводов на АЭС. Продукция по другим отраслям, не только по топливно-энергетическому комплексу (например, радиоэлектроника, сельхозтехника), также имеет шансы на экспорт.

– Планирует ли агентство взаимодействовать с молодыми инноваторами?

– Безусловно, мы заинтересованы в работе с молодыми талантами, стартапами и малыми инжиниринговыми компаниями – это наш будущий партнерский резерв. Для них есть два пути вовлечения. Во-первых, они могут напрямую становиться грантополучателями, если соответствуют нашим базовым критериям: опыт разработок за последние 3 года на сумму не менее 50 млн рублей и команда от пяти человек. Во-вторых, молодые команды (как юридические, так и физические лица) могут выступать соисполнителями у наших основных грантополучателей — на их привлечение можно направлять до 50% средств гранта.

– Как вы видите роль агентства через 3—5 лет? Какие направления поддержки станут приоритетными?

– Во-первых, мы продолжим реализацию программ обратного инжиниринга, которые действуют до 2030 года в рамках ключевых национальных проектов. Это электроэнергетика, где мы уже активно работаем над комплектующими для газовых турбин, малотоннажная химия и беспилотные авиационные системы. Во-вторых, мы должны обеспечить активное внедрение разработанных комплектующих, сырья и материалов на рынке, чем нам также предстоит заниматься в этом периоде. И, конечно же, продолжим нашу образовательную деятельность по направлению инжиниринга и деятельность в качестве экспертной организации.

Беседовал Михаил Грачев