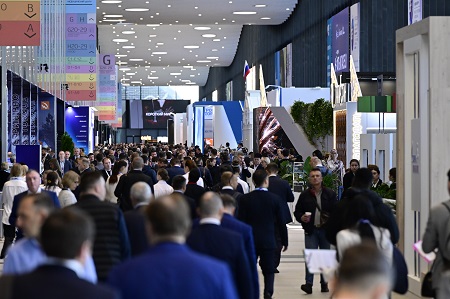

В 2025 году Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) вновь подтвердил статус одной из ведущих мировых площадок для диалога специалистов топливно-энергетического комплекса. Форум собрал 35 800 участников из 52 стран, а деловая программа включала 123 мероприятия по 21 тематическому направлению – от геологоразведки, добычи и транспортировки газа, газораспределения и газопотребления, подземного хранения до вопросов международного сотрудничества, устойчивого развития и технологического суверенитета, а также новых инструментов для цифровой трансформации и автоматизации газовой отрасли. В рамках тематических сессий, конференций и круглых столов состоялось более 900 выступлений профессионалов отрасли: представителей федеральных и региональных органов власти, профильных ассоциаций и объединений, руководителей, главных инженеров и технологов компаний, ведущих экспертов, аналитиков, ученых, молодых специалистов и студентов профильных вузов. Выставки, организованные в рамках ПМГФ, заняли все павильоны и уличную часть Экспофорума: на территории площадью 51 000 кв. м 620 компаний продемонстрировали свои научно-технические разработки и инновационные решения для газовой отрасли. Мероприятия Форума освещали 568 журналистов из российских и зарубежных СМИ.

В этом году Форум вышел за рамки привычного формата: часть мероприятий была организована в штаб-квартире «Газпрома» – Лахта Центре, олицетворяющем инновации и прогресс. Пленарная сессия Конференции RAO/CIS Offshore 2025 на тему «Стратегические приоритеты Российской Федерации в Арктике» прошла в Мариинском дворце, а традиционный торжественный прием, посвященный ПМГФ, состоялся на «Газпром Арене».

Главным событием Форума стало Пленарное заседание «Рынок газа 2025–2035: новые очертания в условиях трансформации». В заседании приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич, Федеральный Министр энергетики и нефтяной промышленности Исламской Республики Пакистан Али Первез Малик, Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар, Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Модератором Пленарного заседания выступила заместитель главного редактора, ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

«Петербургский международный газовый форум – одна из ведущих мировых специализированных площадок. Здесь обсуждаются новые тенденции, новая архитектура газового рынка. Демонстрируются лучшие образцы отечественной продукции, которые обеспечивают опережающее развитие газовой отрасли России, вносят весомый вклад в ее технологический суверенитет. Интерес к форуму огромный. Он вновь собрал делегатов из более чем полусотни стран со всего мира. И надо отметить огромное представительство основных новых центров экономического роста и потребления энергии. Вместе мы создаем будущее мировой энергетики», – подчеркнул Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Форум запомнился множеством значимых событий. На полях ПМГФ-2025 на стенде «Газ для России» состоялся торжественный запуск в работу новых объектов газификации и догазификации в 25 субъектах Российской Федерации.

В рамках Форума «Газпром» ввел в эксплуатацию самое современное и крупное в России предприятие по производству турбинных лопаток, которое расположено в Тульской области.

В дни проведения ПМГФ-2025 в режиме телемоста одновременно были запущены в эксплуатацию новые мощности по производству оборудования для газовой отрасли в 7 регионах России.

Важной частью повестки Форума стало Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром» под руководством заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. Стратегическая площадка, где определяются векторы инновационного роста отрасли, ежегодно собирает лидеров газовой промышленности, представителей власти, руководителей ведущих научных, машиностроительных организаций и крупнейших энергетических компаний. В атмосфере открытого диалога участники презентуют передовые технологии и результаты реализованных проектов, формируют технические приоритеты и задачи на будущее, обмениваются опытом на межотраслевом уровне.

Впервые в деловую программу ПМГФ была включена Стратегическая сессия по вопросам освоения континентального шельфа. В работе сессии приняли участие ведущие эксперты нефтегазовой отрасли, руководители ключевых компаний, работающих в данном направлении, и представители органов государственной власти. В открытом диалоге они обсудили актуальные темы, включая реализацию шельфовых проектов, а также основные вызовы, стоящие перед компаниями, которые занимаются обустройством и разработкой морских месторождений.

В рамках ПМГФ традиционно был организован Молодежный день. В этом году проект вышел на новый этап развития и трансформировался в Международную акселерационную программу Natural Gas & Accelerator (NG&Accelerator), сосредоточенную на инновационных идеях и технологических решениях. Программа объединила более 200 участников из 29 стран, а 39 финалистов из 12 государств представили 12 проектов, направленных на устойчивое развитие, цифровизацию и повышение эффективности газовой отрасли. Организаторами выступили ПАО «Газпром», СПбГЭУ и ООО «ЭФ-Интернэшнл» при поддержке ведущих энергетических компаний и вузов, включая ГК «Комита», ПАО «Газпром нефть», Госкорпорацию «Росатом», РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина и Томский политехнический университет. Лучшие инициативы прошли углубленную экспертизу: это позволит превратить идеи в стартапы и исследовательские проекты с последующей поддержкой, что будет способствовать развитию перспективных направлений энергетики.

В ходе деловой программы Форума состоялся ряд мероприятий, которые охватили ключевые аспекты развития газовой отрасли, включая технологический суверенитет, кадровую подготовку, безопасность и международное сотрудничество.

Участники II Научно-практической конференции «Перспективы развития технологий разделения газов с использованием российских мембран» обсудили стратегическую важность разработки и внедрения отечественных мембранных технологий. Были затронуты темы извлечения ценных компонентов из природного газа, производства мембран и мембранных модулей, а также мембранного разделения жидких сред. Конференция стала площадкой для диалога между наукой и промышленностью, наметив конкретные пути внедрения научных разработок в производство.

Важным мероприятием стала Специальная сессия по культуре производственной безопасности ПАО «Газпром», в которой приняли участие более 60 руководителей дочерних обществ компании. В рамках сессии были представлены результаты независимого аудита культуры производственной безопасности и основные направления ее развития. Участники обсудили ключевые инструменты формирования культуры безопасности, включая наставничество, адаптацию молодых специалистов, использование цифровых платформ для обучения.

В рамках панельной дискуссии «Безопасная и устойчивая ИТ-инфраструктура в нефтегазовом секторе» эксперты обсудили использование российского программного обеспечения. Участники представили успешные кейсы внедрения и инновационные продукты, такие как «РЕД АДМ» и Aladdin Enterprise CA, которые обеспечивают устойчивость и безопасность IT-систем.

Особое внимание было уделено международному сотрудничеству в рамках дискуссии стран БРИКС. Представители альянса обсудили перспективы совместных проектов в газовой отрасли, включая использование российских технологий в Таиланде и Африке. Были затронуты вопросы правового регулирования и защиты инвестиций, а также возможности расширения сотрудничества между странами.

На стратегической сессии «Поколение альфа: формирование кадрового суверенитета российской промышленности» эксперты обсудили подготовку будущих специалистов с детского возраста через цифровые продукты, технопарки и профориентационные приложения. Было представлено мобильное приложение «Up2U профи», которое призвано повысить интерес молодежи к современным инженерным профессиям и промышленности.

В ходе конференции «Газомоторная эффективность грузоперевозок» участники рассмотрели преимущества перехода на газомоторное топливо и ремоторизации автомобилей. Были представлены успешные кейсы переоборудования транспортных средств, позволившие значительно сократить затраты на топливо. Эксперты также отметили активную поддержку ремоторизации со стороны российского правительства, включая субсидии для предприятий малого и среднего бизнеса.

Значимым событием ПМГФ стала Международная научно-практическая конференция «Международные газовые рынки – задачи правового обеспечения и подготовки кадров», приуроченная к пятилетию Центра им. В. А. Мусина. Участники отметили важность подготовки высококвалифицированных кадров и правового сопровождения газовых проектов. Аспиранты и выпускники Центра представили доклады, освещавшие правовые аспекты энергетики, трансформацию корпоративного управления и международно-правовое обеспечение газовых проектов.

В рамках Форума впервые было представлено направление деловой программы, посвященное правовому регулированию в газовой отрасли, организованное Международной ассоциацией юристов и консультантов совместно с компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Эксперты подчеркнули, что правовое сопровождение становится неотъемлемой частью инфраструктуры нефтегазовых проектов, определяя устойчивость инвестиционных моделей и снижая технологические и санкционные риски.

Еще одним важным событием стала панельная сессия «Водородная энергетика: перезагрузка и новые технологические решения», на которой эксперты обсудили перспективы развития водородной отрасли в России – от создания инфраструктуры до масштабирования пилотных проектов.

В ходе XII Исторического семинара к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посвященного вкладу нефтегазовой отрасли в Победу, участники обсудили строительство трубопроводов, обеспечение топливом вооруженных сил и подвиги работников отрасли, которые стали основой для формирования советской нефтегазовой промышленности. Были представлены исторические исследования, биографии героев отрасли и примеры инновационных решений, обеспечивавших поддержку фронту и осажденному Ленинграду.

В рамках Форума состоялась церемония награждения победителей третьего сезона народного проекта «Трек года». В этом году проект в очередной раз доказал, что тема экологии и спорта не имеет границ, его поддержали более 70 городов и 10 стран. За 116 дней проекта участники записали свыше 8400 треков, преодолели почти 120 000 км на метановых автомобилях, велосипедах и бегом – расстояние трех кругосветных путешествий.

На масштабной экспозиции ПМГФ-2025 посетители смогли ознакомиться с передовыми достижениями отечественной промышленности и науки. В рамках Форума были организованы Международная специализированная выставка «InGAS Stream 2025 – Инновации в газовой отрасли», Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо», Международная выставка и конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS Offshore 2025. Впервые была представлена коллективная экспозиция «Безопасность объектов нефтегазовой отрасли».

Центральным элементом выставочной программы Форума стала Корпоративная выставочная экспозиция ПАО «Газпром» под новым названием «Газпром – территория технологического лидерства», которая объединила ведущих производителей, создающих высокотехнологичные продукты и инновационные разработки для нефтегазового сектора.

За 10 лет на этой площадке было представлено порядка 1650 образцов оборудования и техники, например, первый российский флот для гидроразрыва пласта, элементы системы подводной добычи, первый российский вертолет для осуществления работ на континентальном шельфе и другое необходимое для нефтегазовой промышленности и других отраслей оборудование. На ПМГФ-2025 была представлена экспозиция коллективных стендов российских регионов. Республика Татарстан выступила регионом-партнером Форума, продемонстрировав на объединенном стенде 17 компаний, занимающихся проектами в области газификации, энергосбережения и освоения месторождений. Кроме того, был организован национальный стенд, который познакомил гостей с особенностями региона.

В составе коллективных региональных стендов были представлены Волгоградская, Астраханская, Челябинская и Кировская области, а также Пермский край.

Волгоградская область продемонстрировала потенциал своих предприятий, специализирующихся на производстве оборудования и технологий. Астраханская область акцентировала внимание на промышленном и инновационном развитии, включая решения в области импортозамещения и повышения эффективности добычи. Челябинская область представила широкий спектр продукции, отражающий промышленный потенциал региона, особенно в сфере нефтегазового машиностроения. Пермский край продемонстрировал разработки для топливно-энергетического комплекса, включая инновационные технологии и оборудование, в том числе сканеры, дефектоскопы, электронасосы и системы мониторинга. Впервые участие в Форуме приняли предприятия Кировской области, которые представили инновации в области компрессорного, кабельного и противопожарного оборудования, а также новинки техники для работы в сложных климатических условиях. Все регионы продемонстрировали высокий уровень технологического развития и готовность к решению актуальных задач промышленности.

На уличной экспозиции ПМГФ-2025 были представлены передовые разработки российского машиностроения, включая три уникальных прототипа от АО «АМТ»: газовый мусоровоз 4х2, универсальный бортовой автомобиль 10х10 с высокой проходимостью благодаря сочлененной раме и водородный шоссейный тягач 6х4 с электрическим приводом. Чебоксарское предприятие «Сеспель» продемонстрировало грузовой поезд на магнитной подушке (маглев), способный перевозить до 1 млрд тонн грузов в год, а также инновационные технологии сварки трением, применяемые для создания сложных конструкций, включая изделия для «Роскосмоса». Эти проекты отражают стремление российских компаний к созданию полного цикла технологий: от новых материалов до транспортных систем будущего. Республика Беларусь представила 130-тонный газодизельный «БЕЛАЗ» и линейку газомоторной техники.

На Форуме традиционно работал Центр деловых контактов (ЦДК) – специализированная площадка, способствующая установлению новых связей между поставщиками и заказчиками. В этом году в рамках ЦДК прошло более 1800 встреч.

Для участников ПМГФ-2025 была организована экскурсия на Всеволожскую газотурбинную электростанцию, где специалисты увидели газотурбинные установки в действии и узнали о новых технологиях генерации тепла и электричества, познакомились с ключевыми этапами производственного цикла электроэнергии.

Особое внимание на Форуме было уделено новым форматам. Впервые в программу ПМГФ был включен Лекторий #PROсвет – цикл образовательных мероприятий, посвященных искусству, инженерии, энергетике и управлению. В программу Лектория вошли лекции, кинопоказы и практические сессии, направленные на развитие профессиональных и личностных навыков. Участники смогли узнать о влиянии газовой отрасли на мировое искусство, ознакомиться с наследием инженера Владимира Шухова, обсудить роль природного газа в цифровой экономике и развитии искусственного интеллекта, а также пройти занятия по управлению командами и личной эффективностью. Лекторий позволил объединить знания из различных областей, продемонстрировав новые подходы к профессиональному развитию и личностному росту.

В рамках ПМГФ-2025 прошел конкурс «Нефть и Газ 5.0», направленный на выявление и продвижение эффективных цифровых решений в нефтегазовой отрасли. В конкурсе приняли участие управленческие, инженерные и IT-команды, реализующие проекты, повышающие эффективность, безопасность и устойчивость производственных процессов. В финал вышло более 40 проектов, наибольшее количество заявок поступило в номинацию «Эффективное импортозамещение». Среди лауреатов – «Газпром», «СИБУР», «Наука», «ФосАгро» и другие компании. Конкурс подтвердил, что цифровизация становится ключевым фактором технологического развития и конкурентоспособности отрасли.

В 2025 году участникам и гостям Форума была представлена патриотическая серия Императорского фарфорового завода. Фарфоровые скульптуры российских полководцев, солдат и маршалов украсили лаундж-зону ПМГФ, став ярким символом преемственности исторических традиций и национальной гордости. В экспозицию вошли произведения из 3 коллекций: «Полководцы великих побед», «Советская серия» и «Солдаты».

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне гостям продемонстрировали выставку «Газификация Ленинграда – битва после войны», посвященную восстановлению энергетической инфраструктуры города. Экспозиция включала уникальные архивные материалы – документы и фотографии, отражающие работу руководителей Ленгорисполкома, газового завода и строительных трестов, а также отчеты о строительстве подстанций, магистралей и газовой техники. Посетители могли ознакомиться с технологиями добычи и транспортировки газа и оценить их роль в улучшении качества жизни горожан. Выставка подчеркнула значение газификации для экономического и социального возрождения города и сохранила память о героическом труде ленинградцев.

Программа ПМГФ-2025 включала не только деловые встречи и содержательные дискуссии, но и спортивные события. Одним из ярких моментов стал турнир по бильярдному спорту «Кубок президента Российского газового общества». Помимо этого, на стенде Футбольного клуба «Зенит» можно было увидеть трофеи клуба и принять участие в автограф-сессии с игроком Нино.

На площадке также работала онлайн-студия «Россия – со-бытие хороших новостей», созданная в сотрудничестве между изданием «Петербургский дневник» и компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». В ходе прямых трансляций ведущие и журналисты проводили интервью с ключевыми участниками и медийными личностями Форума.

Для удобства участников Петербургского международного газового форума было разработано специальное мобильное приложение, которое охватило весь спектр потребностей пользователей: от составления персонального расписания и организации встреч до бронирования ресторанов. Мобильное приложение ПМГФ стало результатом совместной работы ООО «ЭФ-Интернэшнл» и ООО «Оператор Газпром ИД». Помимо этого, компании подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на цифровизацию продуктов и бизнес-процессов конгрессно-выставочной отрасли. В рамках партнерства предусмотрено внедрение решений ООО «Оператор Газпром ИД», направленных на оптимизацию процессов с использованием данных, применение технологий искусственного интеллекта, развитие профессиональных сообществ и управление клиентским опытом через платформу мероприятий «Ивентум».

ПМГФ-2025 прошел при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга. В работе Форума приняли участие делегации из 35 регионов России, что подчеркнуло значимость мероприятия для всей страны.

Соорганизаторами деловой программы выступили ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром шельфпроект», ООО «Газпром ПХГ», Российское общество «Знание», ООО «Газпром ЦПС», ООО «Газпром переработка», АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив», АНО «Международный Альянс стратегических проектов БРИКС», ООО «СИБУР», Российское газовое общество, Ассоциация геологов, геофизиков и инженеров, АРПП «Отечественный софт», Комитет по водородной энергетике Делового Центра СНГ, Группа компаний «Цифра» и др.

Генеральный партнер ПМГФ-2025 – ПАО «Газпром».

Генеральный спонсор – ПАО «ТМК».

Индустриальный партнер – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Регион-партнер – Республика Татарстан.

Партнеры ПМГФ-2025: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Группа компаний «КОМИТА», ПАО «Газпром нефть», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Группа ГМС, АО «Объединенная металлургическая компания», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «Газпром ГНП холдинг», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ООО «Газпром инвест», ООО «ФракДжет-Волга», АО «Норрексим РУС», ПАО «Газпром автоматизация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «МОСГАЗ», АО «Газстройпром», АО «РУМО», ИТ-холдинг Т1, ООО «Оператор Газпром ИД», ООО НПК «Шельф», АО «ГТ Энерго», ООО «РНГ-Инжиниринг», АО «НПО «Полицелл», Группа компаний «Метран», АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ООО «НПФ «Система-Сервис», ООО «РегЛаб», ООО «НПО «Вымпел», АО «Армалит», ООО «НПФ Завод «Измерон», АО «НПФ «Микран», Футбольный клуб «Зенит», ООО «Национальный нефтегазовый форум».

Партнеры Корпоративной выставочной экспозиции «Газпром – территория технологического лидерства»: Группа компаний «РГК», ООО «Петерпайп».

Партнеры Молодежного дня: Группа компаний «КОМИТА», ООО «Оператор Газпром ИД».

Партнер по управлению рисками – АО «СОГАЗ».

Партнер по стилю – студия мужской одежды Indever.

Партнер культурной программы – Императорский фарфоровый завод.

Партнер по организации – ООО «Карельский завод минеральных вод.

Официальный переводчик – Бюро переводов «Голос Мира».

Генеральные информационные партнеры: журналы «Территория «Нефтегаз» и «Газовая промышленность».

Генеральный отраслевой информационный партнер – Neftegaz.ru.

Генеральный отраслевой медиапартнер – журнал «Сфера. Нефть и Газ».

Стратегический информационный партнер – журнал «Экспозиция Нефть Газ».

Официальный отраслевой информационный партнер – газета «Энергетика и промышленность России».

Официальный отраслевой медиапартнер – журнал «Нефтегазовая промышленность».

Издатель официальной новостной газеты «Вестник ПМГФ» – ООО «Объединенная промышленная редакция».

Официальные рестораны ПМГФ-2025: Stroganoff Steak House, LAMB, «Палкинъ», Cristal, «Юг 22», «Перемена».

Организатор ПМГФ – компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Соорганизаторы выставочной программы ПМГФ-2025: ООО «ФАРЭКСПО», ООО «ВО «РЕСТЭК».